A 42 años de la partida de Ringo y la epopeya del Leopardo

Por Cherquis Bialo | Infobae

Se escuchaba el silbido del viento que llegaba desde el espacio exterior. El sol luchaba por iniciar su influjo. Todo había sido angustiante ese fatídico 22 de Mayo de 1976. Por la mañana de aquel sábado nos enteramos sobre cómo la mafia había asesinado a Ringo Bonavena. No podíamos siquiera referirlo en ninguna de las tertulias hasta donde pudieran llegar los oídos de Víctor Emilio Galíndez.

Bonavena era algo más que el ídolo de Galíndez, el campeón mundial de peso Medio Pesado que esa noche en Johannesburgo habría de exponer su corona ante el temible norteamericano Richie Kates. Ringo era el hermano mayor, su referente, su paradigma, el apoyo incondicional desde que Galíndez como amateur soñaba con llegar algún día a ser tan famoso como él.

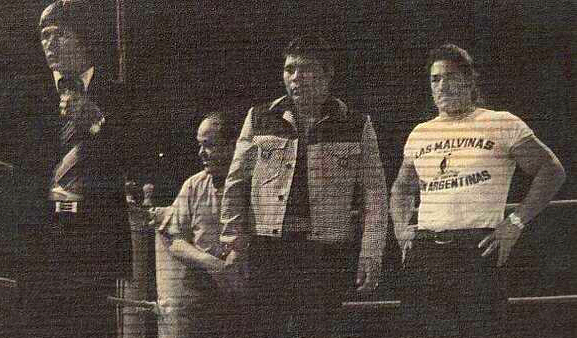

El secreto fue cuidadosamente guardado entre los quince argentinos que habíamos viajado para trabajar en la pelea. Veíamos sufrir a Galíndez sobre el ring el gasto extenuante de un combate bañado en sangre. También admirábamos su entereza ante tantas adversidades: hemorragia, dolor, cuenta.

Y proyectábamos que aún faltaba lo peor, decirle después de la pelea que habían matado de un balazo al corazón a su enorme amigo Bonavena. Después que todo el suceso hubo pasado, ya en soledad, pudiendo expresar mi tristeza y dolor le pedí a mi máquina Olivettii “Lettera 22” que despertara pues sentía la necesidad de escribirle una carta al amigo muerto.

En esa época firmaba mis artículos en la revista El Gráfico con el seudónimo Robinson en homenaje al enorme Ray “Sugar”. Y mientras un pétalo acuoso se dejaba caer acompañando al doloroso suspiro, escribí hace 42 años esta pieza que hoy exhumo.Llegado al punto final de esta carta al sol quemante en la plenitud de la mañana pareció importarle poco… Su luz siguió iluminando un cielo indiferente.

Se cumplen 42 años del asesinato de Oscar Bonavena en Reno, Nevada y del épico triunfo de su gran amigo Victor Galindez en Johannesburg, Sudáfrica.

Al Leopardo le avisaron del fallecimiento de Ringo recién después del sangriento combate.

Jornada de gloria y muerte para el Box ARG pic.twitter.com/cqIjlkSgL8— Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) May 23, 2018

A continuación el “adiós sin sentido”, dedicada a Ringo Bonavena: ”Siempre pensé que el tiempo me daría fuerzas para escribir la última crónica. Iba a ser un día sin sol – ese día en que los periodistas podemos manchar la hoja con una lágrima invisible – para decirle chau al boxeo y ayudarte a clavar el soporte donde colgar los guantes.

Pensé que ese día te daría las gracias sinceras por las vivencias que dimensionaron la eternidad de momentos que ningún tiempo futuro podría ya borrar. Aquella noche en el viejo Madison frente a Chuvalo agrandando el corazón hasta la victoria que reabriera las puertas de Estados Unidos. Las dos caídas que le diste a Fraizer obligando al Mundo a tenerte en cuenta. Y a la salida, después de cada triunfo o cada derrota, esa actitud generosa de depositar en cada ring el sudor macho y fatigoso que ensanchaba tu nombre

hasta hacerlo historia.

Un cable cruel, frío como tu cuerpo muerto, me paraliza los dedos ante la máquina obligándome a hablarte este idioma absurdo de un chau que no entiendo. Un cable cruel, frío como tu cuerpo muerto, me acelera el corazón trayendo a mi mente la evocación tierna de tus días tristes.

Bajo tu máscara prepotente, la mentira de tu fanfarronería y detrás de tus gritos insolentes la sinceridad de luchar buscando el amor. Amor para los de tu sangre, amor para los de tu estirpe… Muchas veces me tocó escribir episodios de tu vida profesional. Siempre salí de los estadios orgulloso de ser tu amigo. Por la forma de ganar y también, porque no, por la forma de perder. Aquella noche en que tambaleante y tumefacto entraste al hotel Statler Hilton después de perder con Cassius Clay, tus ojos semicerrados no alcanzaron a ver la admiración con que el Mundo respetó tu caída. Tu cuerpo estaba tan muerto como ahora, pero por dentro una llama más candorosa que nunca alegraba tu corazón: “Perdí pero me la jugué, ¿no? , ¿vieron cómo me la jugué?”, decías ufano.

No creo que aquella guapeza del boxeador haya sido más importante. Hubo otra guapeza que tal vez no la advertiste nunca: la guapeza de haberle ganado a la miseria, al hambre, a la vida. ¿Con qué?: con la fe de adentro, obedeciendo a ese duende que nace con nosotros el mismo día que nosotros nacemos.

A los diez años tu vieja te llevaba al hospital en brazos para que te corrigieran los pies planos. A los once le confesabas a los adoquines de Pompeya tus sueños de superar a la promiscuidad de la casa con techos altos, camas amontonadas y paredes transpiradas de humedad. A los dos cargando sobre las espaldas las changas adolescentes que pongan un mango más para la mesa con aroma italiano. A los trece, con el bolso en la mano buscando ensanchar la caja y los brazos para pegarle al mañana. A los catorce, sudando el futuro con un sueño de campeón del boxeo. Y después, este después que vertiginosamente se hizo hoy, desafiando la parábola que mezcla tiempos y rivales, triunfos y derrotas, alegrías y miserias.Yo sabía que un día me sentaría a escribir la crónica final. Iba a ser un día sin tristeza porque lo mejor ya se había hecho y nada podría regresarme – ni regresarte – a tu salud gastada, a tu cuerpo vencido, al entusiasmo agonizante con el que nos reduce la decrepitud.

Pero ésa sería una crónica deportiva, saludable, y con el idioma técnico de las críticas objetivas. Este adiós es tan cruel como el cable de tu muerte. Este adiós sin sentido mancha el papel con las lágrimas de un periodista que alguna vez te apretó en su pecho diciéndote gracias por tanta grandeza para ganar o para perder.Es la crónica final. He traicionado a los lectores porque al escribirla no pensé en ellos. Quise y quisiera seguir diciéndote las cosas que te diría en silencio”.